| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 1月 | ||||||

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

少し前に紹介した、野の休憩所北側のコリウスの花壇。きれいに植えられて完成しました。

品種により葉の色や模様が異なります。花壇中央から放射状に広がっていきますよ。最近雨はあまり降っていませんが、泥はね防止に敷いたチップも今のところ順調のようです。

少し余ったコリウスは、野の休憩所前に植えられました。今年はサンパチェンスも植えられています。気温が低い状態が続いていたので成長が遅かったのですが、これからは順調に生育しそうです。

これらのお花を植えてくれたのは、もちろん〝シルバーズ〟の皆さん。今日も泥はね防止のチップを敷く作業が続きます。また暑くなってきたので、ゆっくり休みながら作業してくださいね。

野原の一画にある花壇では、スカシユリの仲間が咲き始めました。こちらは3年前に植えたものです。毎年咲いてくれるのですが、お猿さんに食べられたり抜かれたりします。お手柔らかにね。

穂高口前の見晴らしの丘では、所々にシャーレーポピーが咲いています。こちらも5年前に植えたもの。こぼれ種が毎年咲いて、少しずつ増えているようですよ。

今日は『イモリ&カエルの模型色塗り体験』がありましたよ。3Dプリンターで出力した、ニホンイモリとニホンアマガエルの模型に色塗ます。イモリは実物大、アマガエルは約2倍の大きさです。

いつもお馴染みの〝ちーたん〟も参加してくれました。午前中はイモリ、午後はカエルの色塗りです。実物そっくりでも実際には無い色でも、好きなように塗ることが出来ます。

出来上がった作品がこちら。イモリはとてもカラフルになりました。こんなイモリがいたら楽しいですね。アマガエルはちょっとエキゾチックな感じに。熱帯雨林に暮らしていそうです。

色塗り体験の前には理科教室のカエル展も見学。カエルたちをじっくり観察して想像を膨らませていたようです。体験の後も再度カエル展を見学。カエルたちのごはんも見ることが出来ました。

ちーたんのリュックサックには、あづみの公園オリジナルの『カエル缶バッジ』がたくさん。とうとう5種類全部揃えることが出来ました。嬉しくて仕方ない気持ちを変顔で表現してくれましたよ。

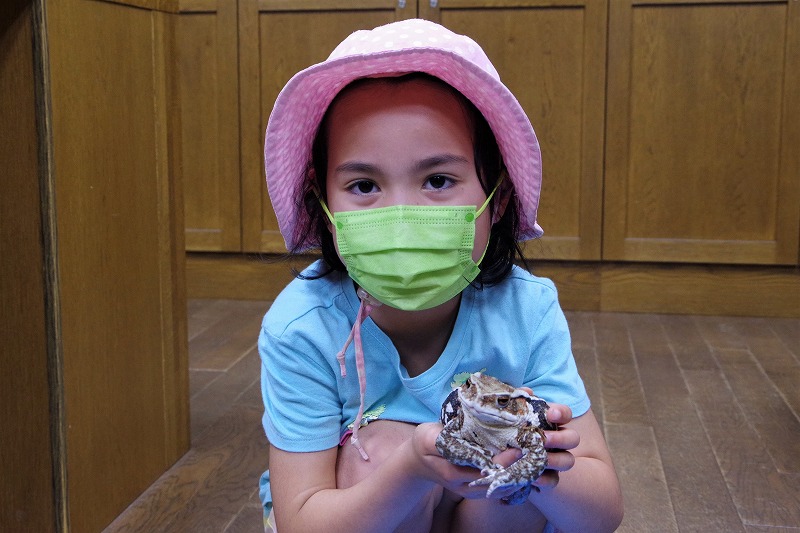

今日はカエル展に〝ルビーちゃん〟が来てくれましたよ。「カエルさわりたい」をひたすら連呼するルビーちゃん。「笑顔ニコニコして」という呼び掛けに、一生懸命応えてくれたお顔なのです。

昨日卵塊から出てきたモリアオガエルのオタマジャクシも興味津々です。たくさんのオタマジャクシの数に、ルビーちゃんもビックリ。でもカエルに関するものはなんでも嬉しいのです。

ルビーちゃんを撮影していると、いつも「ルビーちゃんもカメラとるっ」と言って、いろんな写真を撮影します。カエルを狙いますが、コンセントだったり他のお客様が写ったり・・・。

そして今日撮影した中で一番上手に撮れていたのがこちら。クランウェルツノガエルの、ドテッという感じが良く出ていますね。

『あめあめふれふれ カエル展』のカエルたちは、時々変わった姿を見せてくれます。こちらのアズマヒキガエルは脱皮した皮膚を食べています。新陳代謝のために、時々古い皮膚を脱ぐのです。

ニホンアマガエルさんは喉がぷっくり。オスのアマガエルが鳴くときには、鳴嚢(めいのう)と呼ばれる喉の柔らかい皮膚を膨らませます。鳴かなくても膨らませていることがありますよ。

新しいカエラーのお友達が増えましたよ。普段はオーストラリアで暮らしている〝しろちゃん〟です。ワンちゃんは飼っていませんが、いつも犬のしろちゃんになりきって遊んでいるのだとか。カエルが大好きなしろちゃん。初めて日本の大きなヒキガエルに触れることができて大感激なのです。

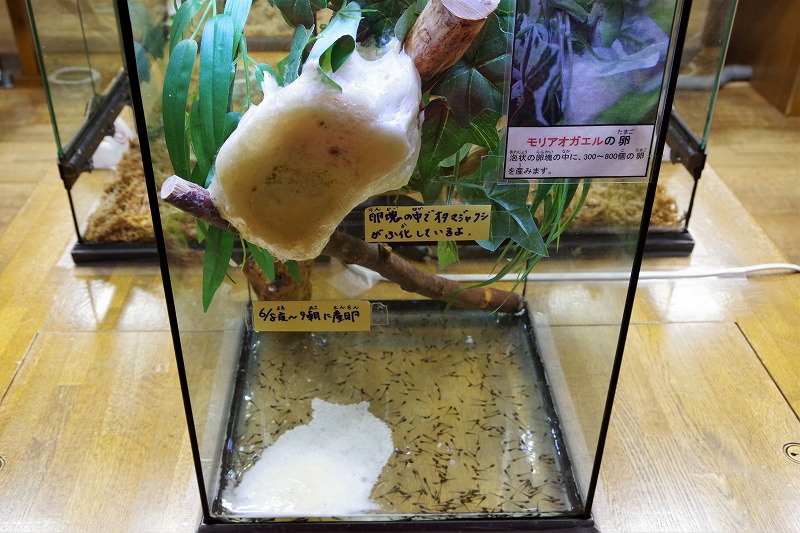

そしてこちらは、今月8日夜~9日朝にかけてモリアオガエルが産んだ卵塊です。6月はモリアオガエルの繁殖期。池の上に張り出した樹木の葉に卵を産み付ける、珍しい習性を持っています。

2日前には卵塊の中で孵化したオタマジャクシが、泡の向こうに薄っすらと見えていました。実は昨日も来てくれていたしろちゃんは、この状態を見ていましたよ。

産卵から8日目の今日、卵塊からオタマジャクシが出てきました。夕方に来てくれたしろちゃんも、1日で出てきたオタマジャクシにビックリです。

自然では雨が降ったりして泡が柔らかくなるのですが、部屋の中では雨が降らないので、オタマジャクシが中で動くことによって、卵塊の下に集まって水に落ちるようです。

最初は自分のお腹にある栄養を吸収して、数日してから餌を食べるようになります。とっても珍しいモリアオガエルの繁殖。今日は団体の子どもたちを始め、たくさんのお客様に見ていただきました。

すやすやと眠っているのはキセキレイのヒナです。まだ生まれて間もない様子。ふわふわの羽毛は生えてきていますが、目はまだ開いていないようですね。4羽いるようですよ。

写真を撮っていると親鳥と間違えて、時々「ごはん ちょうだい」と大きく口を開きます。ごはんが無くてごめんね。

巣があるのはあづみの学校の裏側、以前にもキセキレイの巣作りを紹介した場所のすぐ近くです。最近この周辺にキセキレイがいることが多く、もしかしてと思って覗いてみましたよ。

いつもドアを開けるといるのがこちらのメス。最初はまだ若鳥かと思っていたのですが、お母さんだったのです。他の親鳥と比べ、かなり近くまで寄ってきますよ。

餌の虫を運んで来たのがオス。喉の部分が黒いので、メスと見分けることが出来ます。お父さんの方が少し警戒心が強いようです。新しい命が増えるのは嬉しいことですね。

皆さんは〝かえるのピクルス〟をご存じですか?あづみのブログにも度々登場していますよ。ピクルスのHPに掲載されているプロフィールによると、1994年6月1日(梅雨の初めの頃)が誕生日。好きなものは雨の日。近所の子どもが友達で、しっとりと明るい性格なんだそうです。

そんなピクルスに新しい友達が仲間入り。ライムグリーンに赤いセーラースタイルが可愛いですね。歴代のセーラースタイルのピクルスたちと一緒に、夏を先取りです。

梅雨の時期にぴったりなのが、お天気スタイルのピクルスです。左は良く知られているTV番組とのコラボレーション。雨傘と虹、雲と傘のマークもおしゃれですね。

子供たちに人気なのが着ぐるみスタイル。左からリス、ウサギ、ネコ、トラ。最初から着ぐるみになっているものと、トラのように着ぐるみを後から着せるタイプがありますよ。

ひとり宙に浮いているのは蝶々のピクルス。翅が生えているので、お空を飛べるのです。かえるのピクルスは子どもはもちろん、大人にも人気のキャラクター。特別展示『あめあめふれふれ カエル展』を盛り上げてくれるピクルスたちを見に来てくださいね。あづみの学校理科教室ですよ。

今日は段々花畑のお花をご紹介します。梅雨時期の草花と言えばウスゲヤナギラン。 最上段や少し下の段で咲き始めました。 草丈も高く色も鮮やかなので、遠くからでも良く目立ちます。

大きいものは2mにもなるオニシモツケ。公園では1mほどです。粒々のつぼみから、はじけるように咲いた小さな花が可愛らしいですね。

クリーム色のキバナノヤマオダマキは、距と萼片が紫色をしているヤマオダマキの黄花種と言われています。下向きに咲いているので、写真を撮るときは上向きに撮影しがちです。

※花名が間違っていました。6月23日訂正。

アスチルベはチダケサシの園芸種。チダケサシに比べ花がまとまって咲き、ボリューム感があります。公園ではアスチルベが先に咲いて、後からチダケサシが咲きますよ。

標高差のある公園では、標高の低い場所から花が咲くことが多いのですが、キリンソウは標高の高い段々花畑で先に咲いてから、遅れて標高の低い段々池周辺で咲くようになります。不思議ですね。

野の休憩所北側花壇ではコリウスの植え付けが始まりました。アジアやアフリカ、オーストラリアなどに自生するシソ科の植物です。花も咲きますが、主に色鮮やかな葉を鑑賞します。

8品種、5060株のコリウス。夏に向けて、成長が楽しみですね。

植えているのはもちろん〝コリウス戦隊 シルバーズ〟の皆さん。去年は雨で花壇の土がはねて、葉に付着して固まってしまいました。今年は土にチップをかぶせて土がはねないようにしましたよ。

一方こちらは段々花畑の鯉のぼり。今月5日で終了していましたが、お天気や作業の都合で今日の撤去となりました。

鯉のぼりを吊るしていたワイヤーを緩めて、1本ずつ降ろしていきます。

朝早くからの作業でしたが、しばらくすると青空も見えてきました。北アルプス蝶ヶ岳の雪形〝白蝶〟も久しぶりに姿を現しました。鯉のぼりとの共演も、これで見納めですね。

今日、今年初めてコクワガタを見つけましたよ。いたのはミズナラの木。毎年カブトムシがたくさん集まる木です。樹液も出ていて、それを目当てにやって来たようです。

昨日、「今年のクワガタはまだですか?」という質問を受けたばかり。「活動はしていますが、まだ夜にしか見られないと思います。」と答えたのですが、昼間に活動していましたね。

こちらはオオスズメバチ。朝早く、地面でじっとしている所を見つけました。棒を近づけると乗って来たので、白いトレーに移して写真を撮りました。少し小さめの個体でしたよ。

正面から見るとこんな感じです。針で刺されるのも怖いですが、大きな顎も迫力があります。しばらくするとブーンと飛んでいきました。皆さんは危ないので、真似しないでくださいね。

宙に浮いているように見えるのは、ミノガの幼虫のミノムシです。よく木の枝や建物の壁に張り付いているのを見かけますが、こちらは糸を出してぶら下がっています。少しでも遠くへ移動したかったのかもしれませんね。ブランブランと、しばし空中遊泳です。

開園前に段々花畑で見つけたのは、2頭のアサギマダラ。毎年秋にフジバカマが咲く頃、北から南へと渡りをする途中に姿を現します。春から夏にかけては、南から北上する途中になるようです。

とまっているのはフジバカマ。花が咲いていなくても、いつも現れる場所で見られるのは驚きですね。この後2頭で舞い上がり、近くの桜の木の上に飛んでいきました。

こちらの逃げていくお猿さんは、走るのが大変そうです。3本の手足で走っています。右腕が曲がって使えないようです。生まれつきなのか事故によるものかはわかりませんが、痛々しいですね。

場所が変わってあづみの学校の理科教室。これまでガイドセンターにあった「カエルの缶バッジ」のガチャガチャが、カエル展の会場に引っ越してきましたよ。カエルグッズのお隣にあります。

缶バッジは、職員撮影のあづみの公園オリジナル。他では手に入りませんよ。カエル展の期間だけの販売です。カエル展を見てカエルが好きになったら、ぜひチャレンジしてくださいね。