| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 1月 | ||||||

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

あづみの学校多目的ホールのアイスチューリップ。今日は普段入れない、会場の後ろ側からの撮影です。高い位置からの撮影で全体を見渡すことができます。

会場入り口の方向。上からぶら下がる、くす玉のような球形の造花が可愛らしいですね。3段に積み上げたチューリップの塔も見下ろしますよ。

奥の方を向いての撮影。大きく成長した白いチューリップが、圧倒的に目立ちます。他のチューリップもこれから大きくなってくれるでしょうか?

貴重な〝おさるのジョージ〟の後ろ姿。ブランコに乗って、お友達が来るのを楽しみに待っているようですね。「アー ウホッ ハッハッハー」だそうです。

土日はお客様も多く賑やかです。平日は少なめなので、ゆっくり見ることができます。特に写真撮影は平日がおススメですよ。

今日は休園日です。あづみの学校多目的ホールで開催中の『インドアガーデン アイスチューリップの庭』も後半戦になりました。

今日も朝早くから〝水やり戦隊 シルバーズ〟の皆さんによる水やり作業がありました。週に1度の水やりで、アイスチューリップも調子が良さそうです。

全体的にかなり咲いてきたので、室温を低くして開花が進みすぎないようにしていますよ。6~8℃位がいいようですね。

白いチューリップの開花が最も進んでいます。草丈も伸びて花弁も少し開いています。花が大きくなったのでかなり目立っています。

作業が終わると部屋の照明も消されました。展示最終日まで綺麗に咲いてくれるといいですね。鮮やかになったアイスチューリップを見に来てくださいね。

今日はバレンタインデーです。皆さんはチョコをプレゼントしたり、貰ったりしましたか?あづみの学校理科教室の今日の主役はチョコレート・グラミーです。

水面に集まって主役をアピール?実はお腹が減っていて餌がもらえると思って集まっているのです。ゴールデンハニードワーフ・グラミーもいますよ。

こちらがチョコレート・グラミー。体色がチョコレート色をしているのが名前の由来。かつては飼育難易魚でしたが、以前よりは飼いやすくなっています。それでも病気にかかりやすく、状態良く飼育するのは難しいのです。

白いバンドの入り方が異なるのは、チェリーチョコレート・グラミー。近年は両種とも輸入が不安定で、入手するのも難しくなっていますよ。

体色だけでなく、生息地の水系も茶色い色をしています。それを再現するのがマジックリーフ。タンニンが溶け出して、褐色で酸性の水になります。

チョコレートの申し子?のチョコレート・グラミーは〝チュッチュのお魚〟のお隣でホワイトデーまで展示していますよ。

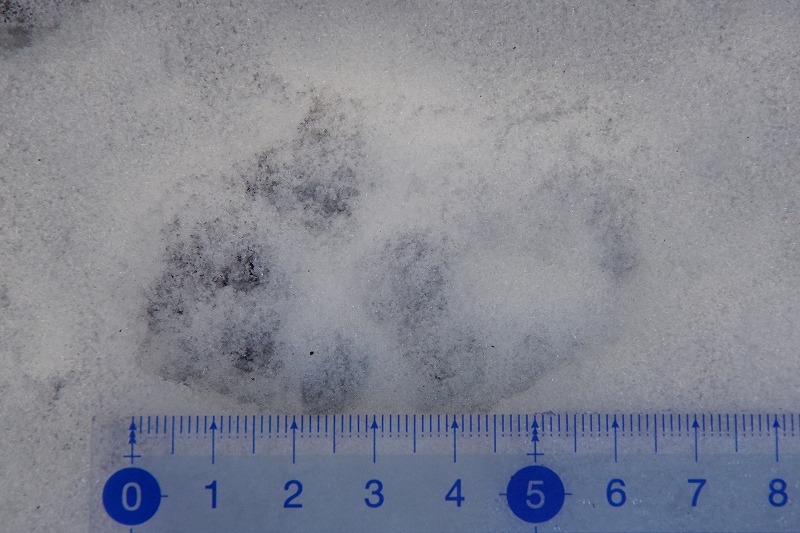

先日の休園日に見つけたのは、雪の上に残った動物の足跡。あづみの学校理科教室の裏方に出たすぐの所です。ドアを開けたら野生動物の足跡があるなんて、あづみの公園ならではです。

大きさは6~8㎝ほど。このような足跡はずっとホンドテンだと思っていたのですが、テンの足跡はもう少し小さいようなのです。次の候補は体の大きなハクビシン。どちらも公園周辺で目撃されていますよ。

地下に降りる階段にもありました。何があるか見に行ったようです。

ちょっとわかりにくいですが、ウグイの水槽にある島の間をジャンプ。80㎝ほどをひとっ飛びです。運動能力も抜群ですね。

少し前にも別の屋外水槽の足場の上で、同じような足跡がありました。

さらにレストラン前の小川に積もった雪の上にも。みんなあづみの学校周辺で見つけたので、同じ個体かもしれません。ホンドテンかハクビシンか?一度は姿を確かめたいですね。

あづみの学校多目的ホールで開催中の『インドアガーデン アイスチューリップの庭』では、すべてのチューリップに色が付いて見頃になりました。

最後に色が出てきたのは黄色のチューリップ。赤と緑の仲良しリンゴたちにも思わず笑顔が溢れます。自然では見られない、リンゴとチューリップの共演です。

〝ピーターラビット〟は無表情?椅子に座る姿も落ち着いています。春になってチューリップ畑を走り回る姿を思い浮かべているかもしれませんね。

ブランコに乗った〝おさるのジョージ〟も嬉しそうです。少し下を向いていますが、きれいなチューリップをじっと見つめているようで可愛らしいですね。

チューリップの花は少しずつ大きくなっています。さらに花弁が開いてくると、今よりも鮮やかさが増しますよ。何度も見に来てくださいね。

あづみの学校理科教室のバレンタインデー&ホワイトデー特別展示。最近、キッシング・グラミーのチュッチュが止まらない?

今年は2本の水槽で展示。少し前から手前の水槽でチュッチュする姿が頻繁に目撃されています。キッシング・グラミーのキスはオス同士の喧嘩。この水槽は飼育数を少なくしているので、縄張りを持とうといつも臨戦態勢になっているようです。

口を大きく開いてブチュー!典型的なチュッチュの様子です。

チュッチュのパターンの中には、お互いの口を嚙むこともありますよ。

10~15分程見ているとかなりの確率でキスをします。水槽に近づき過ぎるとやらなくなるので、少し離れて見てくださいね。

今日は休園日です。朝の最低気温は氷点下10℃位まで下がりました。そんな寒い中でも咲いているのが、あづみの学校多目的ホールのアイスチューリップです。

午前中は〝水やり戦隊 シルバーズ〟の皆さんによる水やり作業もありました。去年までは週2回でしたが、今年は鉢が大きいので週1で大丈夫なんだそうです。

アイスチューリップに負けじと顔を出したのが、芸術教室横を流れる小川沿いのピンクネコヤナギ。冬芽の芽鱗を脱いでフワフワの絹毛が現れています。

あづみの学校の屋根の積もった雪がとけ始めると、水滴が落ちて軒下の木の枝に張り付きます。夜の間に凍って枝全体がコーティングされています。

さらにその下にあるツバキの葉も氷漬けになっていました。数日は溶けては凍るのを繰り返しますよ。ちょっと高価な和菓子のようにも見える?

今日は朝から雪が降り、公園は薄っすらと雪化粧をしています。そして、あづみの学校の玄関ホールでは『ちびっ子あそび広場』が今日からオープンです。

よちよち歩きの赤ちゃんから小学生まで、みんな大好な「ボールプール」。カラフルなボールに埋まったりボールの海を泳いだり、遊び方は様々です。

「プラレールあそび」も人気です。電車は少々古いですが、広い場所で大きなレイアウトを作れるのが魅力です。上手につなげて走らせましょう。

ガイドセンターでは、屋外あそびの道具貸し出しも実施。ボールやなわとび、バドミントンなど、好きな遊具で遊んでくださいね。期間は4月5日までですよ。

あづみの学校多目的ホールのアイスチューリップも開花が進んでいます。ほとんどのつぼみに色がつきました。たった1日でも見た目がかなり変わります。花が成長すればさらに鮮やかになりますよ。何度もに見来てくださいね。

来月実施される『春の全国火災予防運動』に因み、あづみの学校の廊下ギャラリーでは、明日8日(土)より「火の用心! 消防車両ミニカー展示」を開催します。みんなの街を火災から守る消防車や救急車のミニカー230台余りを展示します。

上段はドクターヘリを始め、レスキューヘリや消防飛行機など。下段はちびっ子たちが大好きな、ディズニーキャラクターなどのミニカーです。

外国の消防車や救急車。今回は1/50スケールのミニカーが複数台仲間入りしました。上段右端の大きなはしご車は迫力満点です。

上段はロングトミカシリーズ。下段は救急車や消防指揮車など。車種も年代も様々です。献血輸送車やドクターカー、スーパーアンビュランスなども。

下段はポンプ車や特殊車両。上段ははしご車やディスプレイタイプのヴィンテージカーなど。〝おたまくん〟〝ちーたん〟〝ルビーちゃん〟たちの可愛い写真もありますよ。展示は3月8日まで。家族みんなで見に来てくださいね。

今朝は雪が降っていました。晴れ予報だったのですが、北部や西側の雪雲が流れてきたようです。気温は低くないので、湿り気のある粒の大きな雪でした。

積雪量は少なかったので、今日はホイールローダー1台で駐車場の除雪です。最上段のお客様が多く停められる所を重点に除雪しました。

展望テラスや水辺の休憩所までの池周辺の園路も除雪。こちらは人力での雪かきです。9:30からの開園なので早めに除雪をしますよ。

イルミネーションの撤去作業も、新しく積もった雪の中での作業になりました。光の宇宙船の電球は高所作業車のアームを伸ばしての撤去です。

そして、あづみの学校多目的ホールのアイスチューリップ。昨日と比べても全体的に開花が進んでいます。意外と早く咲き揃うかもしれないですね。