| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 12月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

あづみの学校理科教室の新春特別展示『和の装い フリソデエビの晴れ姿』。フリソデエビは着物の振袖のような大きなハサミが名前の由来。右側の水槽に2ペア・4匹のフリソデエビが入っています。

いつもはあまり動きませんが、お腹が減るとガラス際を歩き回ります。メスは卵を抱えるための腹肢(ふくし)が発達するので、左側がメスのようです。

フリソデエビは生きているヒトデしか食べません。なので餌のヒトデも飼育しておかなければいけないのです。ちょっと可哀そうですがコブヒトデを与えます。

ヒトデを丸ごと与えるとヒトデの上に乗って食べ続けます。そのうちヒトデが死んでしまうと水質が悪化するので、足を小さく切って与えますよ。

可愛らしい見た目とは裏腹に、インパクトの強い食性を持つフリソデエビ。お家で飼育するには、ちょっと抵抗があるかもしれませんね。

おはようございます。

昨日からまた降雪があり、多いところで16㎝ほどの積雪を確認しました。

大町市ではここ最近、大雪警報や大雪注意報が出ております。

ご来園の際は道路、園内共にお気をつけてお越しくださいませ。

休園日の今日は、アイスチューリップの水やり作業が行われました。作業するのは、お馴染みの〝水やり戦隊 シルバーズ〟の皆さんです。

12月に段々原っぱのチューリップの球根植え付け作業が終わると、暖かくなるまでシルバーズの皆さんの屋外での作業はお休みです。冬の間は時々アイスチューリップや、その後のナノハナの水やりに来てもらいますよ。

お水を貰ってアイスチューリップも活き活き。一層色鮮やかに見えます。

昨日は晴れのお天気でしたが、今朝は10時頃まで雪が降りました。なので会場の外はさらに白くなりましたよ。アイスチューリップと雪の共演が続きます。

水やりの後はアイスチューリップもお休みモードです。現在アイスチューリップは見頃になっています。また明日から見に来てくださいね。

とっても久しぶりに遊びに来てくれたのは〝リアルおやゆび姫ちゃん〟と弟君です。おととし以来?しばらく見ないうちに、2人共大きくなっていましたよ。

3歳頃から来てくれていた、おやゆび姫ちゃん。当時のアイスチューリップのテーマ「おやゆび姫」からついたニックネームです。それほど小さかったおやゆび姫ちゃんも今はクラスで一番大きいそうです。4月から4は年生になりますよ。

弟君は4月から1年生です。好奇心旺盛な年頃。「これなぁに?」「何でこうなってるの?」など、疑問に思ったことはたくさん質問してくれるのです。

あづみの学校ではアイスチューリップや理科教室の見学の他に、『ちびっ子あそび広場』でもたくさん遊びましたよ。中でもだるま落としがお気に入りでした。

雪が積もった野原ではミニサッカーも楽しみました。久しぶりの公園を丸1日満喫した2人。これを機会に、またたくさん遊びに来てくださいね。

おはようございます。

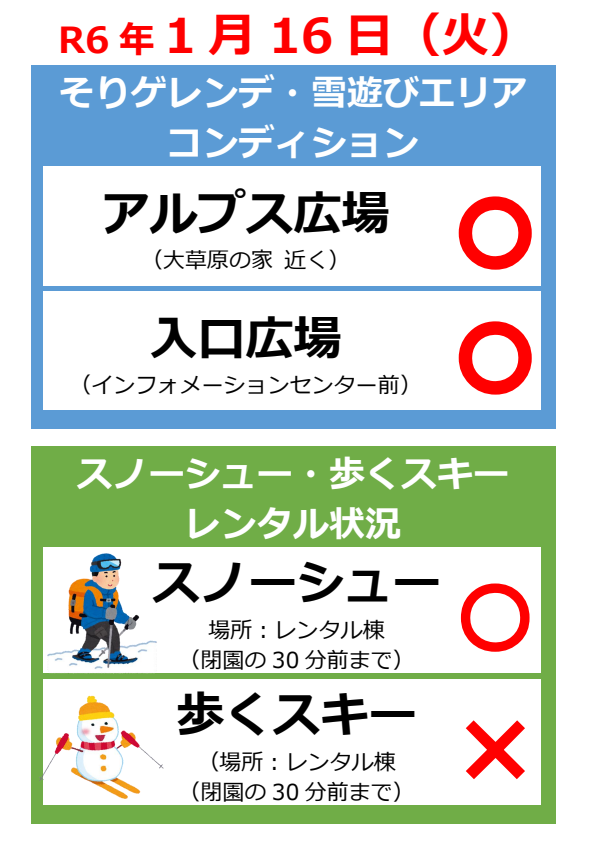

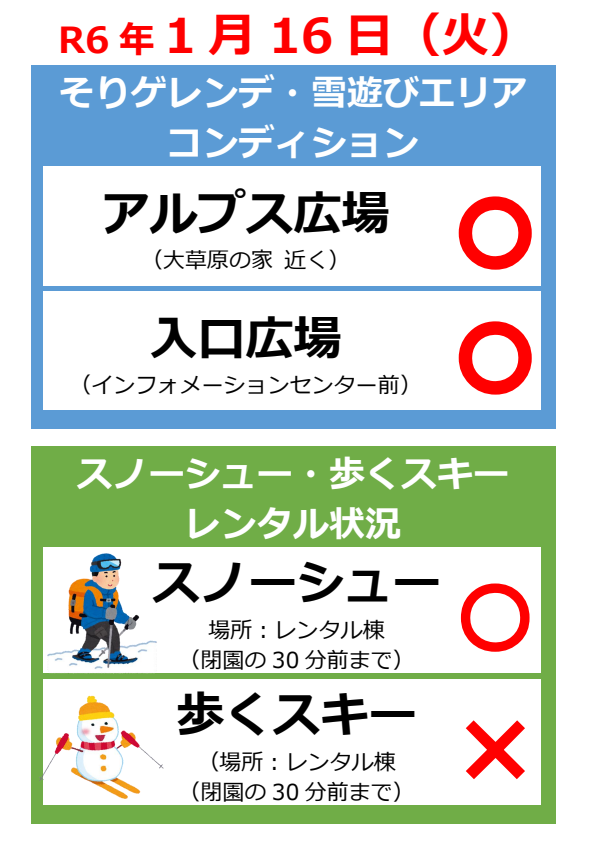

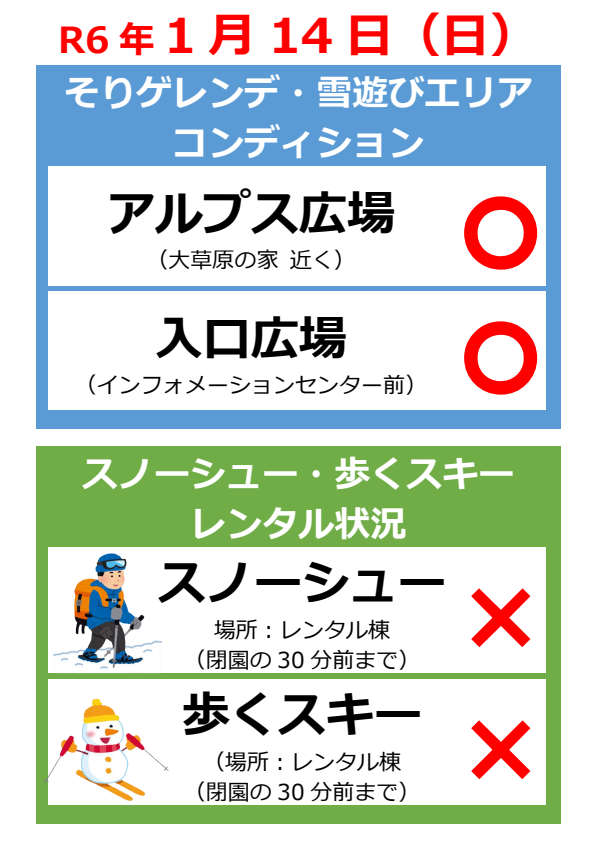

量自体はそこまで多くないものの、やっとそりゲレンデが覆われるほどの積雪がありました!

今朝起きると雪になっていました。公園も一面雪景色です。今日は比較的気温も高く雪も湿っているので、少し重い雪になりました。

湿った雪は樹木の枝などに着雪しやすいので、木々の枝には雪がついて白くなります。烏川幹線水路も樹氷に覆われているようです。

積雪は少ないですが場所によっては吹き溜まりになっているので、ホイールローダーが出動します。一気に除雪できるので楽チンなのです。

段々原っぱも雪に覆われました。チューリップのサル除けネットも雪の中。積もり過ぎるとネットが破れてしまうので、修理が必要になります。

雪の中でもイルミネーションの撤去作業が続きますよ。予報では夜まで降り続くようです。明日の朝も雪かきから1日が始まりそうですね。

おはようございます。

本日より冬季イベント「冬の公園で遊ぼう!」が開始となります。

初日にふさわしく、公園では雪が降っています。

こちらはお昼前時点でのアルプス広場・アルプス大草原の状況です。

雪は一日中降り続け、そり遊びもできるほど積雪がありました。

明日14日(日)の朝にはもっと積もっていると思われます。

しかし、明日は晴れ予報ですので、午後には状況が変化する可能性がございます。

ご来園前にはブログやSNSのチェックをお忘れなく!

あづみの学校理科教室(実習室)では明日13日(土)より、バレンタインデー&ホワイトデー特別展示『スイートキューピッド チョコレート・グーラミィ』と『チュッチュするお魚 キッシング・グーラミィ』を開催します。

バレンタインデーに因んだのは、チョコレート・グーラミィです。今年は少し訳あって〝チェリー チョコレート・グーラミィ〟という種類がメインです。

同じ水槽にいるのは〝ゴールデン ハニードワーフグラミー〟です。鮮やかな体色とハニーの名前で「恋の応援団」としての友情出演になります。

そしてホワイトデーに因んだのは〝キッシング・グーラミィ〟です。その名の通り、2匹が向かい合ってチュッチュする習性があるのです。

運よくチュッチュが見られると、恋が叶うかもしれませんね。展示期間は3月17日(日)まで。可愛らしいお魚たちを見に来てくださいね。

あづみの学校理科教室の新春特別展示『干支のお魚 タツノオトシゴ』。展示しているのは、オーストラリアやニュージーランドに分布する〝タスマニアンポニー〟です。 タツノオトシゴの仲間は世界に46種ほどが知られていますよ。

タツノオトシゴ(竜の落とし子)は、想像上の動物「竜(たつ)」が海に産み落とした子のようであることが名前の由来。また顔の形が馬に似ることから「海馬(うみうま)」とも呼ばれ、英語でも〝Sea Horse〟と呼ばれます。

繁殖はメスがオスの育児嚢(いくじのう)に卵を産み付け、育児嚢の中で受精します。稚魚は数週間で孵化し育児嚢から生み出されます。オスが妊娠をするという珍しい習性を持っています。オスのお腹には育児嚢の入り口が見えますよ。

こちらのメスには角のような皮弁があります。タスマニアンポニーは個体により体色や皮弁の有無が異なります。たまたま皮弁のあるメスがやって来ました。

普段はサンゴ岩に尾を巻き付けていますが、時々泳ぎだすこともあります。ゆったり泳ぐ姿は、まさに海に産み落とされた竜の子供のようですね。新春特別展示は1月31日まで開催。辰年にふさわしいタツノオトシゴを見に来てくださいね。

月曜日に雪が降り、園内全域にはまだ雪がたくさん残っています。月曜日はいいお天気、昨日水曜日は半日ほど雪が降り続いていたものの、気温が3℃ほどだったのであまり積もりませんでした。

そんなこんなで、雪の厚みがない状況です。

しかし、アルプス広場のそりゲレンデは雪が締まっていて滑りやすそうですよ!

場所によっては芝生や草が露出しているので、滑りづらいところもありそうです。

アルプス大草原の雪遊びエリアは、より地面の露出が激しいです。

入口広場のそりゲレンデも、雪は残っているものの露出が多いのでそり遊びは難しそうです。しかし、端っこ(写真奥側)の方なら日陰なので滑れそうですよ!

また、入口広場には小鳥たちも頻繁に訪れます。

けっこう近づいてもすぐに逃げないので観察がしやすいです。

この日は、ヤマガラとエナガが木の実や枝をつついているにぎやかな光景が見られました。

鳴き声も姿もかわいらしくて、見ているだけでも癒されますね♪