| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 10月 | ||||||

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

あづみの学校理科教室の特別展示『トロピカル クリスマス』の海水魚の水槽。今年はニモやドリーに変わって、カラフルなエビたちが登場です。

赤い体に脚先が白いことからホワイトソックスの英名を持つシロボシアカモエビ。その色彩から〝サンタエビ〟と呼ばれて、クリスマスシーズンになると全国の水族館で展示されるようになります。

海水エビ飼育の入門種的存在はスザクサラサエビ。腹部の背側がラクダのこぶのように見えることから、キャメルシュリンプの呼び名で親しまれています。

ハサミ脚や胴体に赤い帯があるオトヒメエビ。優しそうな名前ですが少々気が荒く、同種同士で争うことから単独またはペアで飼育します。おとなしい魚を襲って食べることもありますよ。

アカシマシラヒゲエビは、その模様からスカンクシュリンプの通称で呼ばれています。オトヒメエビと同じく、大型魚の体についた寄生虫を掃除するクリーナーシュリンプとしても知られています。

ひときわ小さく、隔離ケースの中で飼われているのはイソギンチャクモエビ。自然では、イソギンチャクやサンゴの表面で暮らしています。腹部を上にあげたポーズで腰をフリフリしている様子が可愛いく、セクシーシュリンプの別名もありますよ。

本日は昨日に引き続き、けもの塾のほかスポーツシューティングゲーム、グルメ&ウォーキングと合わせて3つのイベントを開催しました。

さて、先週から3週にわたって開催されているグルメ&ウォーキングもいよいよ2週目です。今回の振る舞いはおやきです。

お散歩の後は小腹がすきますよね。心もおなかも満足のイベントです。

またこちらも先週に引き続きスポーツシューティングゲームを開催。今年は今日が最後の開催となります。

赤チーム白チームどちらも気合十分。人ではなく、銃がセンサーで的になるほか弾が出るものではないので小さなお子様でも安全に楽しめるサバゲー風イベントです。

紅葉の始まりは遅かった分、短いながらも見事な紅葉となった今秋。

さあ、冬は何をして遊ぼう?

好評開催中の『光の森のページェント2021』は、夕方4時から夜9時までご覧いただけます。まだ明るい時間の淡い光も綺麗ですが、暗くなってからは電飾の色が色濃くなって一層鮮やかになります。

今年のテーマは〝アルクマと行く~信州の豊かな山並み~〟です。特大LEDパネルに現れたアルクマが、「信濃の国アルクマダンスバージョン」の曲に合わせて、信州の魅力を紹介しますよ。

そして、あづみの学校理科教室(実習室)の特別展示『トロピカル クリスマス』も、夕方4時からはナイトバージョンに変わります。部屋を暗くすることで、水槽が浮かび上がって見えるのです。

こちらは特別展示ではありませんが、常設展示の金魚水槽。金魚ちゃんだけは照明を落としておやすみモード。この雰囲気も結構人気があります。

夜間は時々餌をもらって元気に発電するデンキウナギ。写真のようにはっきりと点灯するのは、餌を食べた瞬間の電圧MAX状態の時。一瞬ですので、見逃さないでくださいね。

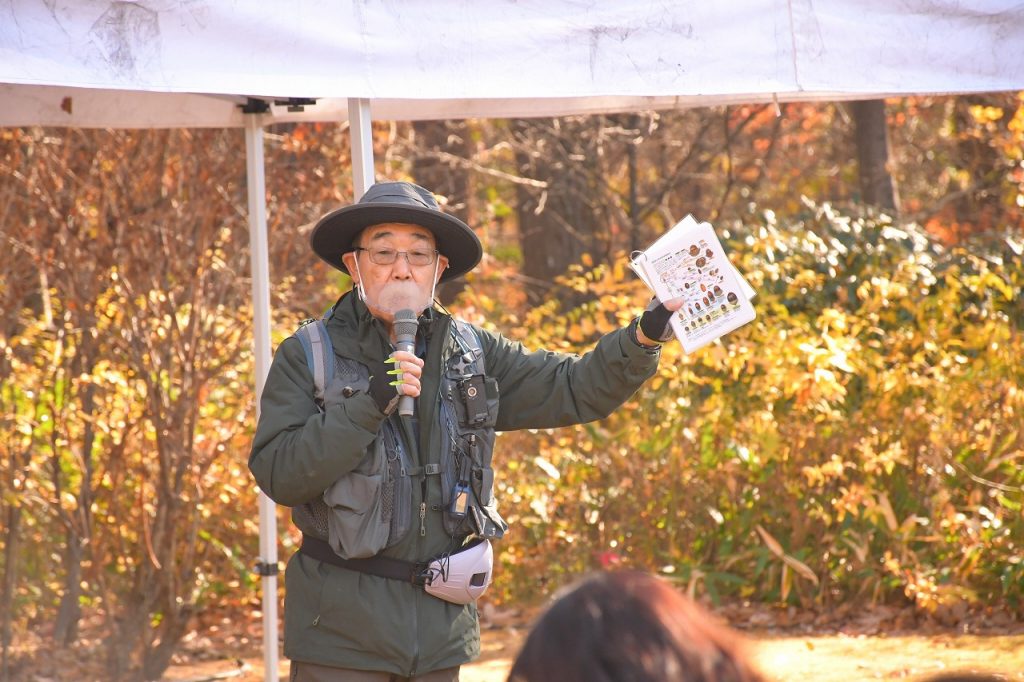

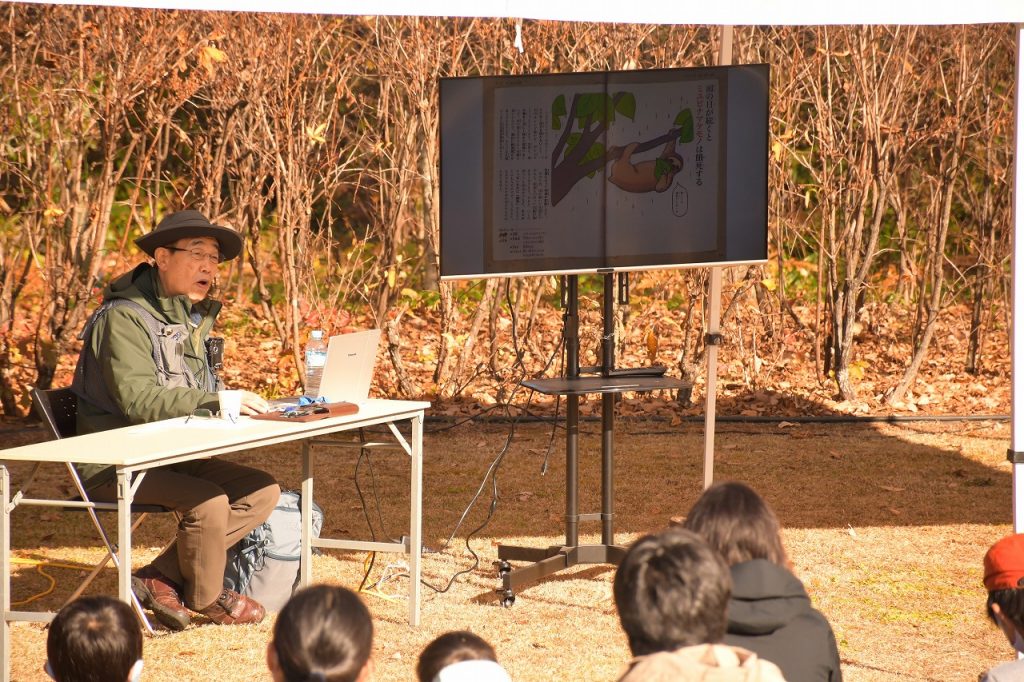

本日は夏に中止となってしまったけもの塾を再開催しました!

皆さんフィールドサインを探すのがどんどん上手になっていくように見えました。

自身で歩き、探し、気づき、考えるというのはフィールドワークならではの勉強法かもしれませんね。

生き物の専門家からお話を聞けるチャンス、なかなかないですもんね。

私もいきものが小さい頃から好きなので、こういうイベントに参加してみたかったです。参加できた皆さんがちょっぴりうらやましい!

落ち葉の季節に落ち葉ガエル?目の上と鼻先が尖っているミツヅノコノハガエルです。インドネシアやマレーシア、シンガポールなどの森林に生息しています。落ち葉に擬態して身を守りますよ。

ベルツノガエルの目の上にも、ちょびっと角があります。パラグアイやウルグアイ、ブラジル南部、アルゼンチンなどに分布します。流通しているのは養殖個体。熱帯ガエルの入門種です。

真っ赤な色彩が特徴のアカトマトガエル。アフリカのマダガスカル島に生息します。長らくワシントン条約で保護されていましたが、近年養殖個体の取引が可能になっています。

真っ赤なお目々が印象的なアカメアマガエル。メキシコなど中央アメリカの森林に生息します。日中はじっと動かず目も開けません。しかし、ご飯をあげるとお目々パッチリです。

ウィンク顔も素敵です。右目を良く見ると、薄目状態で網目模様の瞬膜が覆っていますよ。

へんてこガエルは、あづみの学校理科教室で開催中の特別展示『トロピカル クリスマス』でご覧いただけますよ。

昨日、一昨日の雨風で園内の紅葉もすっかり落ちてしまいました。

雨に濡れ散った紅葉も綺麗ですが、今年は例年と比べ見ごたえがあった色づきだったので何だか惜しい気もします。

もうすっかり気温は冬。今日はとても寒かったです。

皆さんは冬の準備は整いましたか??

私もそろそろダウンとこたつを引っ張り出さないと・・・。

きのう日中の強い風で広葉樹の葉がたくさん落ちましたが、昨夜から再び吹いた強い風ではアカマツの葉がたくさん落ちましたよ。常緑樹のアカマツも、この時期にはたくさんの葉を落とすのです。

黄色い葉も赤い葉も、どちらもコナラです。木によって、こんなにも色が異なるのですね。

コシアブラの紅葉は、クリーム色や白くなるのが特徴です。手前の大きな葉はホオノキです。紅葉というより枯れたように茶色くなりますね。

コシアブラは掌状複葉なので、この状態で落ち葉になります。朴葉料理にも使われるホオノキの葉は、やはり大きいですね。

あづみの学校の屋外水槽にもたくさんの落ち葉。昨日と今日はひたすら落ち葉取りの作業です。お魚たちも秋を感じているのでしょうか?

昨日の雨と今朝からの強風の影響で、公園は落ち葉だらけになりました。紅葉の見頃もピークが過ぎたようです。大きなクヌギの木の下も落ち葉でいっぱいです。

近寄ると、ベンチの上にも落ち葉がたくさん載っていましたよ。

カラフルなヤマモミジの落ち葉。赤や朱色、黄色、色が混じったものなど、拾って集めたくなりますね。

こちらのモミジはこれからが見頃。木全体がグラデーションになっています。

そして昨日は雨でお休みだった、チューリップの球根植え付け作業。今日は強い風が吹く中、早朝から作業再開です。この花壇は面積が広いので、一気に植えないとサル除けネットをすぐに張れません。〝球根戦隊 シルバーズ〟の皆さんに造園屋さんも加わって、大人数での作業になりましたよ。

11月9日~15日までの1週間は『秋の全国火災予防運動』の期間です。あづみの学校ギャラリーで開催中の「火の用心!消防車両ミニカー展示」も、14日まで実施しています。

展示しているミニカーのほとんどはトミカ。最近はロングタイプの消防車両も増えてきています。

ディスプレイタイプのヴィンテージカーには、昔懐かしい救急車もあります。昔で言うライトバンタイプ。おじさんの子供の頃は、まだ走っていた記憶がありますよ。

ちびっ子に大人気の、ディズニーキャラクターのミニカーも。車に顔があるのもかわいいですね。

上の段は消防ヘリやドクターヘリ、下の段は外国の消防車や救急車です。

現在イルミネーションイベントで、あづみの学校も夜9時までご利用いただけます。ぜひお立ち寄りくださいね。

本日より、チューリップの球根植え付け作業が始まりましたよ。場所は段々原っぱ。植え付けをするのは、あづみのブログですっかりお馴染みになった〝球根戦隊 シルバーズ〟の皆さんです。

まずは5本の刃が付いた道具で筋を付けていきます。

プリプリの球根を腰かごに入れて準備。

印が付いた棒を置いて、球根を置いていきます。今年も30万球ほどを植える予定です。

コテで穴を掘り球根を植えていきます。穴の深さは球根の3倍ほどがちょうど良いそうです。

休憩もこまめに取ります。今日のシルバーさんは14~15人ほど。一番若い方で60歳、最高齢の方は81歳だそうですよ。お元気ですね。公園の植物管理には欠かせない方たちです。

植え付けの後はすぐにネットを張ります。これもあづみの公園ならではの「サル除けネット」です。チューリップの球根植え付けは、今月いっぱい続きますよ。