| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 7月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

水辺の休憩所北側にある小さな林。この林の中にあるのが『穂高古墳群』の「F9号墳」「F10号墳」です。2009年から、國學院大學によるF9号墳の調査が毎年行われています。

穂高古墳群は6世紀後半から8世紀前半までに作られたもので、犀川・高瀬川の西岸に拠点を置いた集団によって、80基を超える群集墳が形成されました。

実際の調査の様子です。学生さんたちが丁寧に発掘作業をしていましたよ。

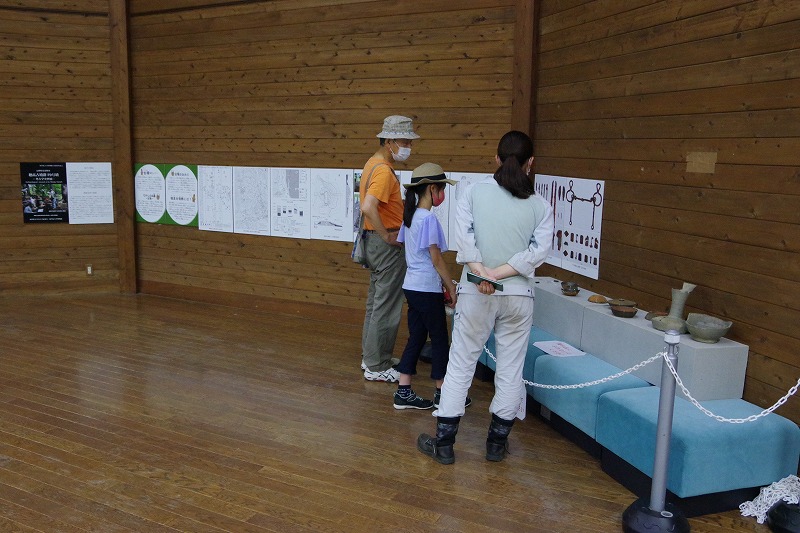

そして、あづみの学校の多目的ホールでは、発掘成果展示が行われています。

調査で発掘された須恵器(すえき)の展示も行われています。須恵器は古墳時代に朝鮮半島から製法が伝えられた、青灰色の硬質の焼き物(土器)のことです。発掘調査展示は12日(9:30~16:30)まで開催されています。興味のある方はご覧くださいね。 ※19:00、内容を一部更新しました。

【重要なお知らせ】松本圏域の新型コロナウィルス感染警戒レベルがレベル5に引き上げられたことにより、あづみの学校の利用を8月13日(金)から当面の間中止といたします。あづみの学校は玄関ホールのトイレのみ開放します。理科教室、芸術教室、社会科教室、多目的ホールはご覧いただけません。ご了承ください。

あづみの学校理科教室の特別展示『かわいいメダカと金魚ちゃん』から、金魚のご紹介です。比較的新しい品種のハーフムーンオランダは、半月状の尾びれが特徴。タイで養殖されています。

元々の琉金(リュウキン)は尾びれが長いのが特徴ですが、尾びれを短く改良したのがショートテール琉金です。体型も丸くなることから、ダルマ琉金とも呼ばれます。

明治時代に琉金と三色出目金(サンショクデメキン)を交配して作られたキャリコ。英語で「まだら」という意味で、薄い藍色の浅葱色(あさぎいろ)と黒と赤の混じったモザイク透明鱗(とうめいりん)を持ちます。

東錦(アズマニシキ)は、昭和6年に三色出目金とオランダ獅子頭(シシガシラ)を交配して作られて品種です。キャリコは三角形の琉金体型ですが、東錦は四角いオランダ体型になります。

鮒のような色合いは青文魚(セイブンギョ)。小さいうちは銀灰色(ぎんかいしょく)ですが、成長すると青みがかった体色になります。個体によって茶色い斑紋が入ります。

2つの台風の影響で雨が続いていますが、この先もしばらくは曇りや雨の予報が出ています。ペチュニアの写真は、お天気が崩れる直前に撮影したものです。

ペチュニアは、穂高口を入ってすぐの「見晴らしの丘」にありますよ。

ペチュニアの向こうに見えるのが穂高口です。第1駐車場のある中央口から歩くと20分ほどかかります。穂高口のある第3駐車場にお車を停めていただくと便利です。

いろんな方向から見てくださいね。丘の上にはマレットゴルフ場もあります。現在道具の貸し出しはしていませんが、持参していただくとご利用いただけます。

ピンクのペチュニアの中に、ほんの僅か白花もあります。お天気が回復したら、可愛いペチュニアを見てくださいね。

あづみの学校理科教室の昆虫展示コーナーは、公園内で採集した昆虫を展示しています。

夏の虫たちが集まって、飼育ケースの数も増えていますよ。

まさに「頭隠して尻隠さず」状態は、メスのカブトムシ。グイグイ力任せに昆虫ゼリーを食べるので、深いエサ皿にゼリーを入れると散らかさずに食べることができます。

コクワガタは昆虫ゼリーの周りで小競り合い。良く動くので、見ていても飽きません。

幼虫の時期に餌の栄養が足りなくて、小さな成虫になったカブトムシとノコギリクワガタ。体が大きいと餌場争いで激しく喧嘩しますが、小さな個体は無理に争わず仲良く食事します。

草むらに生息するキリギリスは、ケースの蓋の裏にぶら下がって身を隠しています。子供たちはケースを覗いて「何もいない」と通り過ぎていきます。キリギリスの思惑通り?

今朝見つけたのは、木に登れず地面で羽化したアブラゼミ。翅がうまく伸びず、クシャクシャになっていました。かわいそうですが、これも自然の摂理ですね。

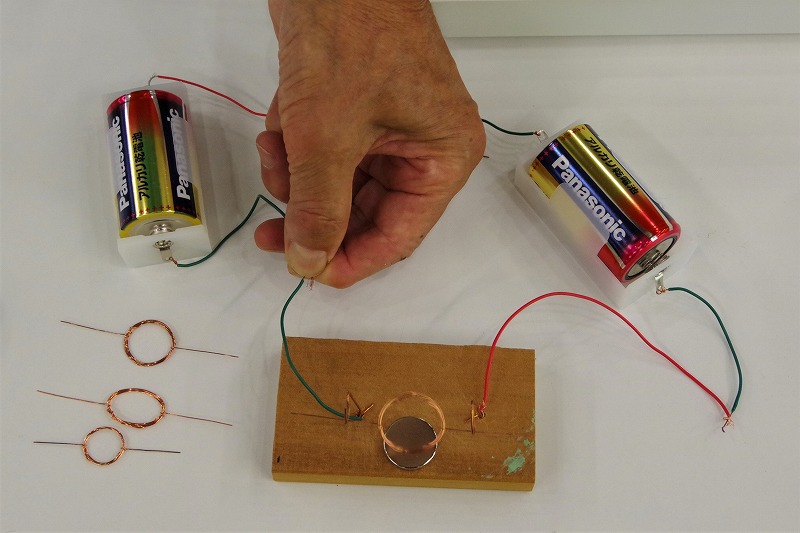

あづみの学校の多目的ホールでは、毎年恒例の『おもしろ発見塾』が開催されました。今日は「万華鏡を作ろう」と「モーターを作ろう」が行われました。

「モーターを作ろう」ではニクロム線と磁石、乾電池を使って、簡単なモーターを作成しました。最初は動かなかった子供たちも、何度もやり直して動くようになると大喜び。夏休みの自由研究もひとつ完成です。

多目的ホールの入り口では、理科教室のパートナーさん所蔵の『化石の展示』も併せて行われました。

子供の頃に図鑑で見たことのある、アンモナイトや三葉虫の化石、魚の化石、サメの歯の化石、貝の化石等々。動物のうんちの化石もありましたよ。

化石は9日(各日16:00)まで展示しています。9日まで開催される『おもしろ発見塾』は、ほとんどのプログラムが定員に達しました。9日の「耳石を探そう」のみ、わずかに空きがあります。お早めに。

ヒマワリと並んで笑顔を見せてくれているのは、ご存じ〝おたまくん〟です。背丈の小さなヒマワリが、ベビーカーのおたまくんにはぴったりです。

ヒマワリ迷路はチャレンジしませんでしたが、少しだけ中に入りました。まだまだ届きませんね。

今度は、負けじと高い所から見下ろしてみました。「ぼくのほうが おおきくなったよ」。

今日も暑かったので、撮影の間はこまめに水分補給。隣ではパペットガエルも応援します。モデルの仕事も大変ですね。

帰り道、水車小屋の前では、音を立ててクルクル回る水車にくぎ付けです。

水車の水しぶきがかかる柵にいたのはアマガエルさん。「すずしいところで うらやましいな」と思ったおたまくんなのでした。

閉園後の夜の公園で見つけたのは、アブラゼミの羽化。ススキの葉にしがみついた殻からは、セミの体が半分出ていましたよ。

徐々に体が出てきます。この状態でしばらく休憩。

おもむろに体を曲げて殻をつかみます。

スルッと体が出ましたよ。

今度は上向きの状態に変わります。翅が徐々に伸びていきます。

見ていて伸びるのがわかるほどの早いスピードです。

翅が全部伸び切りました。体が全部出てから翅が伸びきるまで、10分余りでした。

くるっと回って背中を見せてくれました。白い体と翅には淡い緑色も入って、とても綺麗です。朝までには本来の色になって、仲間の所に飛んで行きますよ。夜ならではの神秘的な光景でした。

里山文化ゾーン・棚田エリアのヒマワリ迷路とヒマワリ畑は、一気に見頃になりましたよ。写真は今朝の様子です。脚立にのぼって撮影したので、少し上からの写真になります。

棚田エリアの最下段がヒマワリ迷路です。ヒマワリは東側を向いて咲いています。午前中は迷路の南側(出口側)から撮影すると、きれいに撮れますよ。

たくさんの黄色い笑顔は、光り輝く金メダル?満開のヒマワリを楽しんでくださいね。

同じ里山文化ゾーン、堀金口北側のジニアも見頃です。

園路沿いのノリウツギも咲き始めています。ヒマワリとジニア、おまけのノリウツギ。みんな合わせて見てくださいね。

コナラの木に集まっているのはカブトムシとカナブン。樹液の出るところが小さいようで、グイグイ押し合って餌場を確保しようとしています。アメリカンフットボールのスクラムのようですよ。

こちらにはオオスズメバチとヒメスズメバチがいます。体が一回り小さいヒメスズメバチは、オオスズメバチのプレッシャーに押され気味。餌場に恐る恐る近づいていきます。

バトルに負けて落とされたカブトムシ。何度落とされても飛び上がって樹液の所へ戻ります。ピンポイントで戻るので、見た目によらず器用なのですね。

飛んでいたモンキチョウをキャッチしたのはシオカラトンボ。トンボはハエや蚊、アブなどを餌にすることが多いのですが、結構大きな獲物も食べるのが驚きです。

ミンミンゼミは、体に緑色が入ります。アブラゼミやエゾゼミに比べ、オス・メス共に腹部が短いのも特徴です。公園の虫たちを観察して、夏休みの自由研究にしてくださいね。

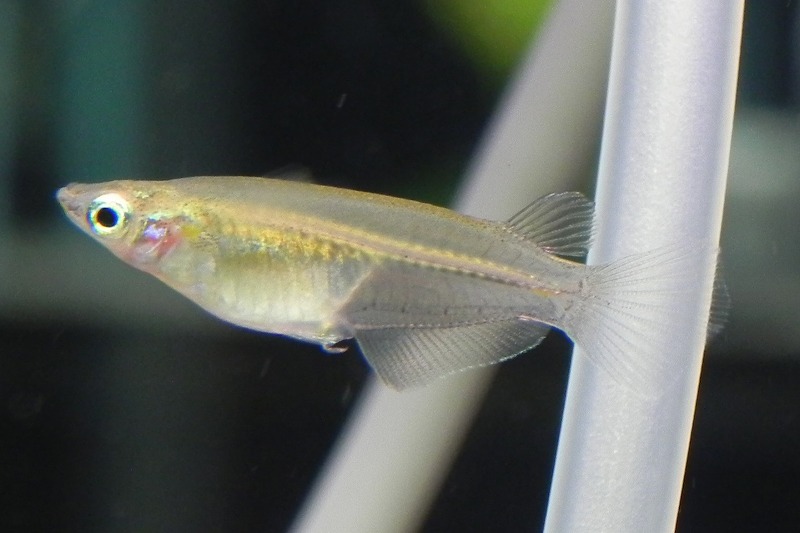

あづみの学校理科教室の特別展示『かわいいメダカと金魚ちゃん』から、メダカ紹介の第2弾。最初はメキシコ原産の卵胎生メダカ〝ソードテール〟。写真左がメス、右がオスです。オスは尾びれの下端が剣のように伸びます。メスからオスに性転換することでも知られていて、稚魚を生んだ経験のあるメスでも、オスに変わることがありますよ。

〝ヒメダカ〟は、野生メダカの黒色素胞(こくしきそほう)が欠如した色彩変異で、古くは江戸時代から飼育されていたといわれています。日本の変わりメダカの中で、最も馴染み深いメダカです。

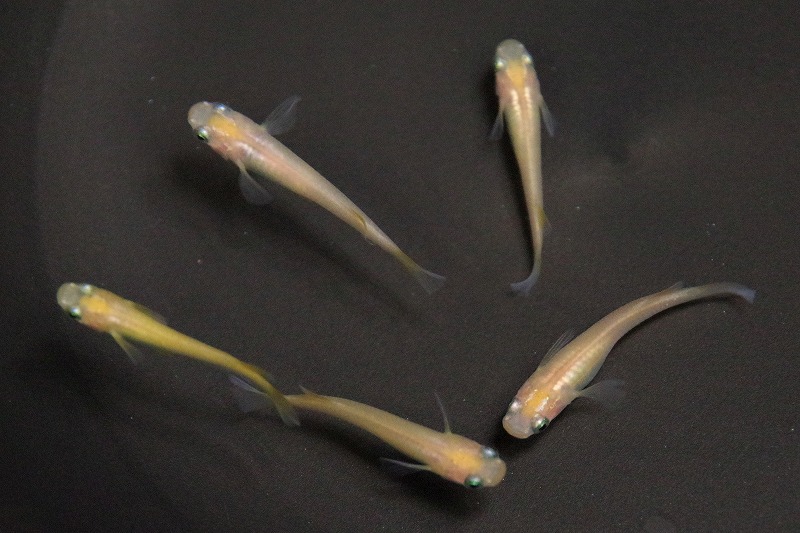

背中が青白く光り輝く〝幹之(みゆき)メダカ〟。横から見るとあまり特徴がわかりませんが、黒い容器に入れて上から観賞するのがベストです。

インドネシアやタイ、マレーシアに分布 する〝ジャワメダカ〟は、日本のメダカと同じオリジアス属です。現地では主に汽水域に生息しています。調子が悪いときは塩を入れると元気になります。

インド原産の〝インドメダカ〟もオリジアス属。ジャワメダカに良く似ていますが、若干体高が高いようです。ジャワメダカと同じ水槽で飼育しているので、見比べてみてくださいね。