| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 10月 | ||||||

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

冠雪の念岳山頂を背景に、枝からたくさんぶら下がっているのはハンノキの冬芽です。来年の1月下旬から2月上旬頃には、早くも花粉を飛ばし始めます。

ふわふわの絹毛で覆われているのはコブシの冬芽。中の花芽を寒さから守るためと言われています。花が咲く来年の4月頃まで、数回ふわふわの芽鱗を脱ぎ捨てますよ。

少し大きめのトチノキの冬芽は、触るとネバネバしています。これも寒さから身を守るためだそうです。茶色い冬芽の下側には可愛いお顔付き。葉を落とした跡の「葉痕」が人や動物の顔に見えます。

オニグルミは先端の冬芽よりも葉痕の方が目立ちます。羊顔やお猿顔とも言われます。枝の先端付近は葉痕が目立ちますが、下の方にも古い葉痕がたくさんあります。

葉痕は水や養分を通す維管束の跡です。落ちていたオニグルミの葉柄を拾ってみると、枝についていた部分にも同じように維管束の跡があることがわかりますね。

ほとんどの広葉樹は葉を落としましたが、野の休憩所裏側にあるホザキシモツケは黄色から赤茶色に紅葉しています。奥にあるユキヤナギもまだ紅葉していますよ。

カリカリになっても枝についているのはカシワの葉。葉を残すことで寒さを凌いでいるそうです。来春に新葉と入れ替わるように葉を落とします。

ノリウツギの花はドライフラワーのようになっています。

タマアジサイの花も形をそのままに残っています。円錐形のノリウツギの花と半円形のタマアジサイの花。比べると面白いですね。

赤い実が残っていたのはヨーロッパ原産のフサスグリ。お初にお目にかかる(気づかなかっただけですが)木です。撮影しようと近づいたら、鋭い棘に引っ掛かりました。要注意ですよ。

秋から冬の時期は、普段出来ない高木の剪定作業が行われています。高所作業車のリフトに乗って、グングン上昇していきますよ。

バランス良く剪定するために、下から指示を出して切っていきます。

今朝早くから選定していたのはケヤキの木。下から見ていると気持ちよさそうですが、風があると気温も下がり大変です。あまり景色を楽しんでいる余裕もないかもしれませんね。

アカマツも剪定しますよ。林や森にあるアカマツは自然のままですが、園路沿いのアカマツは枝振りをきれいに整えます。

高木の剪定作業は時間がかかります。少しでも穏やかな日が続けば、作業もはかどりそうですね。

昨日は小雨の降る中、川魚の搬入作業がありましたよ。お魚たちは養殖場から、生簀(いけす)に乗ってやって来ます。メインは、先日取り上げと落水掃除をした山地・里山水槽のヤマメです。

生後1年のピチピチのヤマメたちが水槽に入れられました。新しい環境に馴染むまでしばらくは落ち着かないですが、少しずつ餌をあげながら慣れていきますよ。

あづみの学校の玄関ホールにある安曇野湧水水槽。今年の夏は水槽に入れる河川水がほぼ毎日濁っていたので補給ができず、高水温が続いてお魚たちが駄目になってしまいました。

こちらは長野県水産試験場が開発した信州サーモン。ニジマスとブラウントラウトを人工的に交配した養殖品種です。信州サーモンを水槽で横から見られるのは、あづみの公園ならではです。

アルビノのニジマスも加わって賑やかになりましたよ。ヤマメと同じように、新しいお魚たちは水槽に馴染むまで時間がかかります。少しずつ慣れてくれるといいですね。

今日も「がませんせい さわらせて」と やって来たのは、お馴染みの〝ルビーちゃん〟です。お気に入りの“POLICE”のヘルメットですが、ルビーちゃん曰く、消防隊員なのだそうです。

ルビーちゃんから逃げ出したヒキガエルは、向かいのサワガニの水槽に向かいます。ルビーちゃんも後を追いかけて、一緒ににサワガニを見ましたよ。

今日、新しく入ったヤマメたちとも記念撮影。「よろしくね」

イワナの水槽では落ち葉掃除に遭遇。底に沈んだ落ち葉を上手にすくうのには感心です。ルビーちゃんも、あわよくばすくわれてみたい?

出動の早着替えは20秒。日々の訓練を怠らないルビーちゃんなのでした。

あづみの学校理科教室の特別展示『トロピカル クリスマス』の海水水槽。

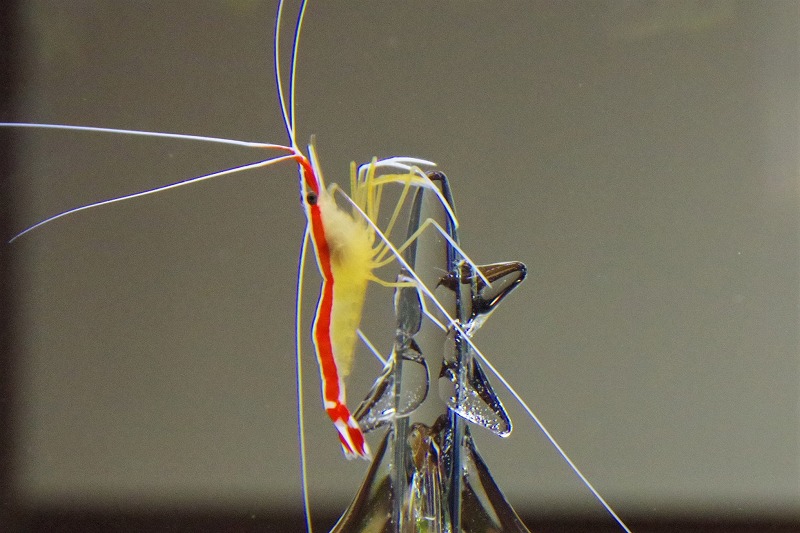

ガラスのツリー先端の星が欠けているのですが、アカシマシラヒゲエビがナイスフォローをしてくれています。

結構アクティブに動き回り、水槽の中を泳ぎまわって餌を探します。イソギンチャクモエビのケースにもぶら下がってお食事です。

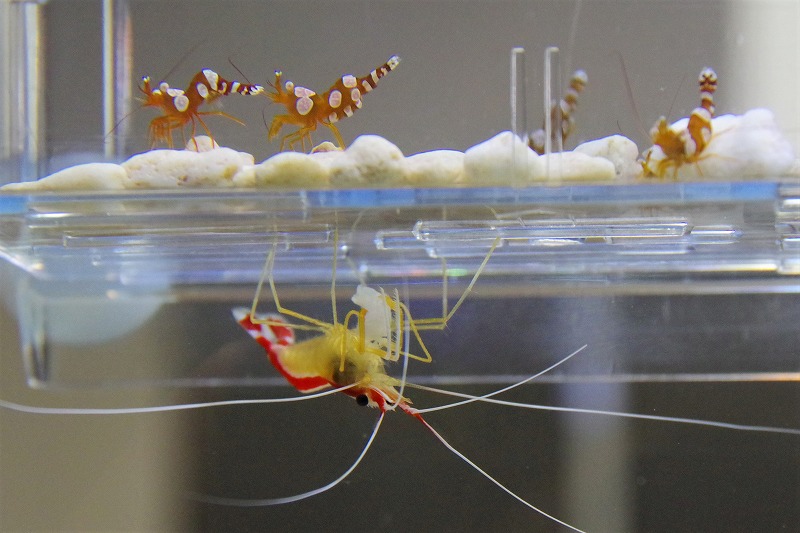

こちらのオトヒメエビも餌には敏感に反応します。冷凍のプランクトンやザリガニの餌など、他のエビたちの餌よりもオキアミが大好き。お腹が減りすぎると、水槽のお魚を狙うこともあるのです。

まだ紹介していなかったのは、体の後ろ半分がオレンジ色のハタタテハゼ。ハゼは海底にいるイメージですが、こちらは遊泳性のハゼ。背びれをピンと立てて泳ぐ姿が印象的です。

どれが本物?ガラスのナポレオンフィッシュに寄り添うのはフタイロカエルウオ。サンゴ岩などに生えた褐藻類を食べてくれますよ。みんなずっと見ていても飽きない海のお友達ですね。

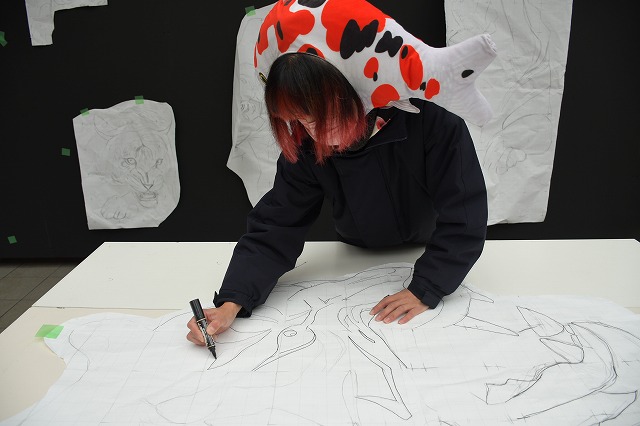

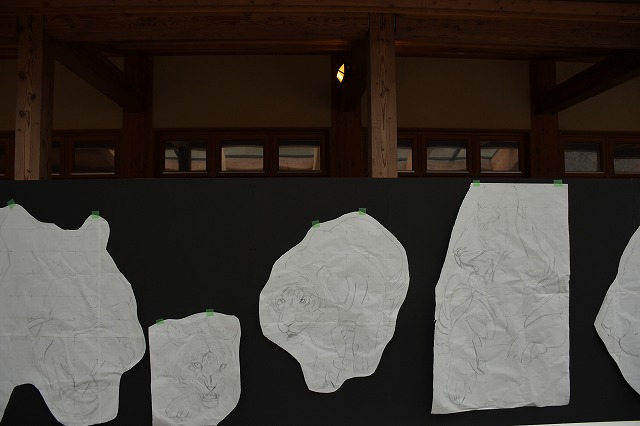

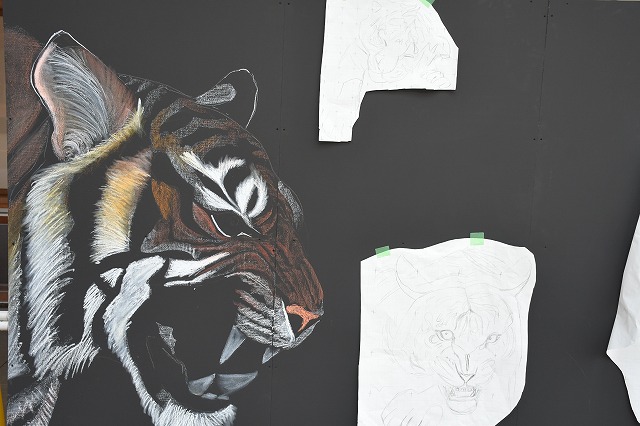

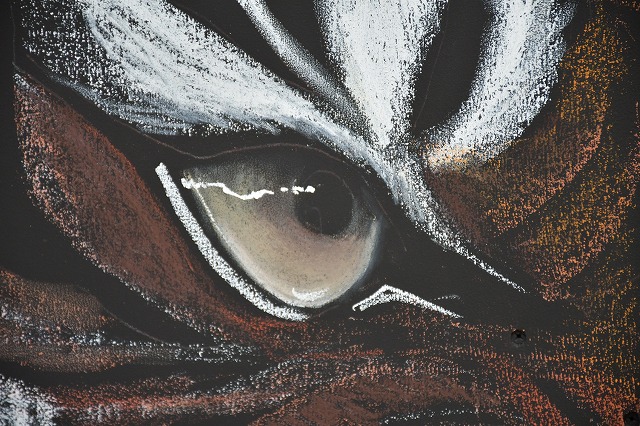

本日より錦鯉野アキコさんが、公園の黒板アート製作を開始しました!

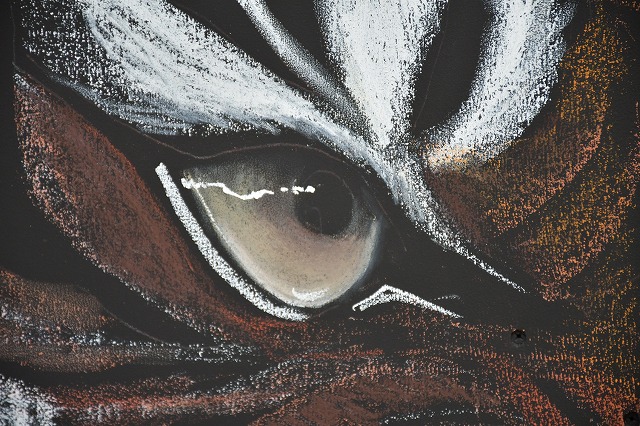

一休さんなしでも、寅自身で黒板から出てきそうな出来栄え!

製作は本日から11日(土)までになります。

あづみの学校理科教室の山地・里山水槽で飼育されているヤマメは、毎年産卵期の前に新しいヤマメと交換します。水槽内では産卵しませんが、体力が落ちて病気になり死んでしまうのです。

自然のヤマメは3~4年で成熟し産卵しますが、養殖ヤマメは2年で成熟します。なので、毎年生後1年のヤマメと入れ替える必要があるのです。

取り上げたヤマメは、予備水槽に移されて余生を過ごしますよ。ヤマメさん、ご苦労様でした。

ヤマメを移した後は、高圧洗浄機で擬岩の掃除をします。掃除するだけでも4時間かかります。

掃除が終わると河川水を補給し、いっぱいになったら濾過循環をしますよ。新しいヤマメは8日の夕方に入る予定です。もうしばらくお待ちくださいね。

トレイルランナーズカップあづみのカップを開催しました!

大町・松川地区ならではの渓流沿いのコースや、アップダウンに富んだ地形を駆け巡るランニングイベントです。

レースは8キロの部と4キロの部で分かれ、自分の体力に合ったレースを楽しむことができます。

4キロの部では小さなお子さんや小中学生のみなさんが頑張っていました!伴走されたお父さんお母さんも、お疲れ様でした。

きょうの様子をもっと見たいという方は、 TRAIL RUNNERSさんのこちらの動画をご覧ください!

あづみの学校理科教室の特別展示『トロピカル クリスマス』で展示中の熱帯ガエルたち。いつもは土に埋もれているアカトマトガエルですが、珍しく日中に水受けに入っている姿が見られました。

カエルの水分補給は口からではなく、お腹の皮膚から吸収します。たっぷり水分補給をして、うっとりの表情ですよ。

お饅頭スタイルのベルツノガエル。ボリュームのあるお腹がチャームポイントです。思わずプニプニしたくなりますが、一瞬で噛みつかれるので我慢しましょう。

何度も登場のアカメアマガエルは、目を開けたら人気o.1。日中かたくなに目を閉じる姿は、まるで瞑想をしているようです。

ただいま裏方で飼育中のクランウェルツノガエルのアプリコット。何日でも同じポーズで全く動きませんが、足が痺れたのでしょうか?たまにはストレッチも必要です。

こちらも裏方のアミメスキアシヒメガエル。良く動き回るのですが、たまたま乗っかったウッドチップの上が気に入ったようです。カエルたちの何気ない仕草が可愛らしいですね。