| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 7月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

白い総苞片(そうほうへん)が遠くからでも良く目立つヤマボウシ。中央の丸い花を法師の頭、白い総苞片を頭巾に見立てて「山法師」と名付けられました。

水辺の休憩所東側の園路沿いでは、タニウツギが見頃になっています。木陰になっている所よりも日当たりの良い場所の方が、花色が若干濃い気がします。

コアオハナムグリが群がっているのはマユミ。10~15㎜ほどのコアオハナムグリと比べても花の小ささがわかります。小さくても虫たちには大人気なのです。

鈴なりにぶら下がっているエゴノキの花。果皮には毒成分のサポニンが含まれるので、口に入れると「えごい、えぐい」ことが名前の由来です。

ガマズミはコバノガマズミやミヤマガマズミの花が終わると開花します。秋には赤い実を目当てに小鳥たちも集まります。鑑賞にも野鳥観察にもなりますね。

今日、公園の外の道路から駐車場に入ってすぐの所で、植え込みから道路に飛び出してきた小鳥を見つけました。巣立ち直後のヒナのようです。

車に轢かれないに出て来た植え込みに戻しましたよ。後で調べると、どうやらエナガのヒナのようです。公園で繁殖しているのは嬉しいですね。

小鳥のヒナは巣立ち後もしばらくは親鳥が餌を運びます。怪我をしているなど、よほどのことがない限り拾わないようにしましょう。「ピヨピヨ・・・」

こちらは公園の池にやって来たカルガモ。ペアでしょうか、2羽でいることもあります。近づき過ぎると逃げるので、離れた場所から見守ってくださいね。

チューリップが咲いていたころに見かけたキジ。この時期のオスは盛んに鳴きます。声のする方を見に行くと、公園からお隣の畑に飛んで行ったところでした。

田園文化ゾーンの池周辺に出現するオオルリシジミ。昨日少し見に行くと、15頭ほどを確認しました。見ていない個体を含めると、もう少しいそうです。

交尾中のオオルリシジミ。2頭合わせるとハートの形にも見えますね。見ていると繋がったまま結構動き回ります。縦になったり逆さになったりもします。

アカツメクサの吸蜜中。時々雲がかかるようなお天気の時は、翅も開き気味になります。表翅と裏翅の両方が見えるのも良いですね。

観察しているとメスが多い印象でした。出現の最初の頃はオスが多く、メスは後から出現する傾向があります。

交尾中のペアかと思われたのですが、良く見ると1頭が翅を広げた姿。しかも上にいるカニグモの仲間?に食べられているようでした。これも自然の摂理です。

穂高口前の見晴らしの丘。去年の秋に植えられたパンジーは冬越しをして、春からカラフルな花をたくさん咲かせて楽しませてくれました。

遠目ではきれいですが、近づくと終わった花が目立ちます。つぼみも少なくなり終わりの時期を迎えました。

そして今日の午後からはパンジーの撤去作業が始まりました。撤去した後は、夏に向けての新しい花修景の準備にかかります。

昨日「チューリップの球根掘り取り体験」が行われた段々原っぱの様子。花が終わったばかりの球根は痩せているので、葉ごと持ち帰って枯れるまで土に植えてもらいたかったのですが、たくさん持ち帰るには葉っぱは不要なようですね。

こちらも昨日で特別展示が終了した、あづみの学校の理科教室。すでに半分ほどの水槽が撤去されました。全部撤去したら次の特別展示の準備が始まりますよ。

あづみの学校理科教室の特別展示『アクアライフ入門 水槽飼育のススメ』は今日が最終日。展示開始前日に生まれた国産グッピーの稚魚も大きくなりました。

毎年期間中に繁殖をお見せする〝ペルヴィカクロミス・プルケール〟。今年はペアの相性が悪く水槽内別居状態。最後まで繁殖しませんでした。かなり残念。

こちらも繁殖が期待された〝ブルーダイヤモンド・ラミレジィ〟。水草水槽でゆったり飼育していましたが、同じく繁殖はしませんでした。ちょっと残念です。

鯉ベタ〝ギャラクシー〟は、オス同士激しく争うので単独飼育が原則です。鮮やかな体色はお客様の目をくぎ付けにしましたよ。

〝ウーパールーパー〟の愛称で人気の〝メキシコサラマンダー〟。飼育して3年目になり、かなり大きくなりました。大きくなっても可愛さは変わりませんね。

オオルリシジミを見に来てくれたのは、お馴染みの〝おたまくん〟です。オオルリシジミが見られて「良いお顔」のポーズを決めてくれましたよ。

ハルジオンにとまっていたオオルリシジミ。最初はペアで交尾中だと思ったのですが、もう1頭のオスが交尾をしようと間に割って入っている所でした。

しばらくチャレンジしていたオスも、諦めて離れてしまいました。

ペアの2頭だけになり、ほっと一安心。静かに交尾が続きました。おたまくんママが見つけてくれた交尾中のオオルリシジミ。観察会で訪れていた団体のお客様にも見ていただきましたよ。出現数は少ないですが、見られると良いですね。

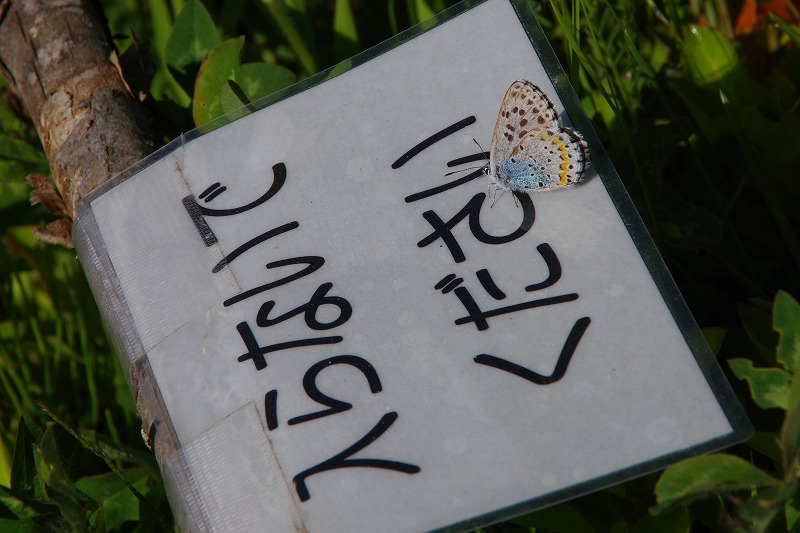

オオルリシジミの幼虫の食草〝クララ〟のある植え込みは、立ち入らないように柵で囲われています。オオルリシジミ自らアピールしていましたよ。

今朝は開園前に15分ほどオオルリシジミを見に行きました。短い時間で見つけたのは6頭ほど。まずは幼虫の食草〝クララ〟を目指して探しましょう。緑の草の上に白く光るものが見えるので、遠くからでも見つけることが出来ますよ。

クララを中心に探しながら歩いていると、足元からも舞い上がります。

行方を追うとアカツメクサなどのお花にとまることも。静かに見ていると吸蜜する様子を撮影出来ました。長い口吻が出ているのがわかります。

気温が低い朝のうちや曇り空の日などは、瑠璃色の翅を見せてくれます。こちらはオスの個体。まだ交尾に出会っていないので明日こそは見られるかな?

オオルリシジミがいる池のほとりに、ホオノキの花が咲いていました。花は手のひらほどの大きさがあります。オオルリシジミが蜜を吸うには大きすぎますね。

ピンク色の可愛い花はタニウツギ。ガイドセンター周辺の林間で最初に咲いてから、水辺の休憩所近くの日当たりの良い場所で咲くようになります。

トチノキは大きな円錐状の花序が特徴です。つぼみの状態では意外と目立たないので、しっかり咲くまでは見落としがち。いつの間にか咲いているのです。

段々花畑ではアヤメが咲き始めています。池に咲くカキツバタよりも少し遅れて開花します。水辺を好むカキツバタに対し、アヤメは乾燥した場所を好みます。

同じく段々花畑に咲くニッコウキスゲ。自然では高原に自生するので6~7月頃に咲きますが、自然よりも標高の低い公園では早く咲くのです。

パッと見は白いフジの花に見えますが、こちらはハリエンジュ。ニセアカシアの別名で知られています。蜂蜜がとれるだけあってお猿さんも大好物なのですよ。

展望テラスと蝶ヶ岳が見える場所で、幼虫の食草〝クララ〟にとまっているオオルリシジミに出会いました。蝶ヶ岳の雪形〝白蝶〟は、ちょうど真ん中の木に隠れていて見えません。奇跡のコラボは難しそうです。

次に出会ったのはアカツメクサの上。吸蜜中ではなく休息中のようです。

こちらではペア成立と思ったのですが、すぐに離れてしまいました。相性が合わなかったのでしょうか?次の恋に期待しましょう。

一方池の近くにあるカンボクの花には、たくさんのコアオハナムグリが集まっていました。外側は萼(装飾花)なので、花がある中央部分に集まります。

園内各所に咲くウツギの花にも、コアオハナムグリが集まっています。花粉を求めてせわしなく動き回る様子は、ずっと見ていても飽きませんよ。

昨日は夕方まで雨が降り続きました。今朝は3℃台まで冷え込み濃い霧に覆われていましたが、開園時間には一気に晴れ間が広がりましたよ。

今日はお昼頃に少しだけオオルリシジミを探しに行きました。1頭しか見つけられませんでしたが、瑠璃色の翅をチラッと見せてくれました。

オオルリシジミが出現し始めた池では、カキツバタが見頃になっています。所々に白花も混じっています。お花が水面に映る様子も良いですね。

池の周囲で飛び回っているのはキバネツノトンボ。繁殖期を迎えていて、中には交尾しながら飛んでいるものも。フサフサのお顔と長い触覚も可愛いのです。

こちらは体長は1mあまりのアオダイショウです。植え込みの間をゆっくりと通っていきました。オオルリシジミのお友達?もバラエティーに富んでいますね。