| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 7月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

先日から紅葉の状況をお伝えしておりますが、今週末に「カエデ類」や「カツラ」「トチノキ」の紅葉ピークを迎えそうです。

木に囲まれた場所にあるカエデたちは、まだまだ青いものが多く、紅葉が始まるのは来週以降になるかと思われます。

入口広場やデイキャンプ場、彩の森などの日当たりがよいエリアでは、来週には散り始めてしまう予感…

ぜひ、一番きれいな瞬間を写真に収めてくださいね!

以下の写真は入口広場周辺のカエデたちです。

また、実はデイキャンプ場も紅葉スポットなのです。

入口広場のカツラは散ってしまいましたが、デイキャンプ場のカツラは今ピークを迎えています。

丸い形の葉は、柔らかく優し気な印象を与えてくれます。

モミジも植わっていますので、BBQと紅葉狩りが同時に楽しめちゃいます!!

※デイキャンプ場のご利用は11/12(日)までとなります。詳細は以下のリンクをご覧ください。

あづみの学校前のハウチワカエデは、年によって紅葉の色づきが異なる木です。今年は全体的に深紅に染まりましたよ。

裏側の日陰になる所は、少しグラデーションになっていました。こちらも深紅に染まるかな?

真っ黄色に黄葉しているのはエノキです。オオムラサキの幼虫の食草になっているので、公園で蝶が見られるのはこの木のおかげです。

2本並んでいるのは、どちらもコハウチワカエデです。お隣同士でも色合いが異なりますね。落ち葉になると綺麗な絨毯が見られそうですね。

黄色いダンコウバイと赤いオオモミジ。種類の違う樹木が紅葉を競い合うのも素敵です。お気に入りの場所を探して散策しましょう。

最後のコスモスが撤去されて、段々原っぱは見通しが良くなりました。今朝も早くから、チューリップの球根を植えるための耕耘作業が行われていましたよ。

秋が深まる公園では、あちこちで紅葉が見られます。段々原っぱではケヤキやソメイヨシノが色づいています。

紅葉越しに見る常念岳山頂も良いですね。

芝生の上にはソメイヨシノのカラフルな落ち葉がたくさん。綺麗な葉っぱを集めたくなりますね。

野原の一画も順調に紅葉が進んでいます。紅葉と緑のコントラストも素敵です。

河畔の広場のマシュマロドーム周辺も、カエデの仲間が色づいていますよ。綺麗な紅葉を探しに公園に来てくださいね。

段々原っぱの野の休憩所前では、朝からサンパチェンスの撤去が行われていました。まだ花は咲いていますが、チューリップの準備のために終了となります。

続きの花壇に植えられているコリウスも、同じく撤去です。

野の休憩所北側のコリウスの大きな花壇も、すでに撤去済みです。

段々原っぱのコスモスは、2列分の畑が残っていました。これが本当に最後の最後ですよ。

経験のない猛暑だった夏を乗り切って咲いた今年のコスモス。心配をよそに意外と遅くまできれいに咲いてくれました。明日にはもうありませんよ。

この頃は、朝晩はもちろんのこと、昼間でも寒くなってきました。

冷え込みと、秋晴れのおかげか紅葉も順調に進んでいます。

い入口広場のカエデやモミジたちは、葉の4~6割ほどは色づいているような印象です。

先日まで鮮やかな黄色の葉と香ばしくて甘い香りを楽しませてくれていたカツラの木は、すっかり葉が落ちてしまっていました。

この甘い香りは、葉から出ているカラメルと同じ成分によるものだそうです。

葉は落ちてしまいましたが、香りはまだまだ楽しめますよ!

また、園内の森を歩いていると小鳥のさえずりや木の幹をつつく音が聞こえてきますよ。

本日写真に撮ることができたのは「ヤマガラ」です。

木の間を飛び回り、好物である「エゴノキ」の実をついばんでいました。

コナラの紅葉はまだまだといった感じですが、ドングリがたくさん落ちています。耳を澄ますと、コツン…ポスッ…と林床や木の幹に落ちる音が聞こえてきます。頭上には要注意です。

紅葉の見ごろは11月中旬頃までとの見込みですが、天候等によって変化しますのでブログとX(旧Twitter)の情報も併せてご確認くださいね♪

林の中に置かれているのは40,000株のパンジーです。昨日と今日の2日間で搬入されました。

ひときわ鮮やかな臙脂(えんじ)色のパンジーも素敵です。

植えられるのは穂高口前の見晴らしの丘。植え付けは昨日から始まっています。

爪の付いた木製のトンボで、パンジーを植える場所に溝をつけていきます。升目を作ると整然と並べることが出来るのです。

作業するのは、もちろん〝植え付け戦隊 シルバーズ〟の皆さんです。今年は苗を植えるとすぐに霜よけのシートで覆うそうです。なのでお花が見られるのは植え付け作業の間のみ。全体に植えるのは数日かかりそうです。冬の間にしっかりと根付いて、来春に綺麗な花を咲かせてくれると良いですね。

トラックの荷台に積まれた生簀に入っているのはヤマメです。毎年恒例のヤマメの入替作業に伴い、養殖場から運ばれてきましたよ。

ヤマメは樽に入れ替えて水槽に運びます。水質が急変しないように水槽の水を少しずつ樽に入れて馴染ませ、ゆっくりと水槽に放します。

ヤマメが展示されているのは、あづみの学校理科教室の「山地・里山水槽」です。生まれて1年の100尾のヤマメが新しく仲間入りしました。

最初は水槽底を慌ただしく行き来していましたが、しばらくすると上の方でも泳ぐようになりました。

床に張られたガラスの下を泳ぐヤマメたち。環境が大きく変わったので、慣れるのには時間がかかります。〝ピカピカの1年生ヤマメ〟を見に来てくださいね。

休園日の今日は秋晴れのお天気になりました。お昼過ぎにはポカポカ陽気になった段々原っぱでは、コスモスの撤去作業が行われていました。

作業するのは、お馴染みの〝抜き取り戦隊 シルバーズ〟の皆さんです。刈り取りではなく、1株ずつ抜き取っていきます。地道な作業が続きますよ。

午前中には、池の横から水辺の休憩所北側の林間までの撤去が終わっていました。早速、次に植えるチューリップのために畑を耕します。

夏前から長い期間楽しませてくれた、野の休憩所北側のコリウスの花壇。この所、色も少し褪せてきたようです。この場所も球根を植えるので撤去します。

段々原っぱのソメイヨシノも赤くなってきました。最後にコスモスから色どりを分けてもらったようですね。コスモスさん、ありがとうございました。

今朝の安曇野市の最低気温は2℃まで冷え込みました。昨日の雨は山の上では雪になったようです。今月6日の初冠雪の時までは積もりませんでしたが、常念岳山頂は北側に少し冠雪が見られました。

一方、公園から見える大町市から白馬村にかけての北アルプスの山並みには、しっかりと雪が積もっていましたよ。公園のコスモスとの共演も最後です。

まだきれいに咲いているコスモスですが、チューリップの球根を植える準備を始めなければなりません。明日の休園日以降は順次刈り取りが始まります。

コスモスが終われば、公園の主役は紅葉に変わります。公園内の各所で紅葉が進行中です。日々変化する様子を見に来てくださいね。

そして来月3日からはイルミネーションも始まります。深まる秋と冬の風物詩のイルミネーションとのコラボも楽しみです。

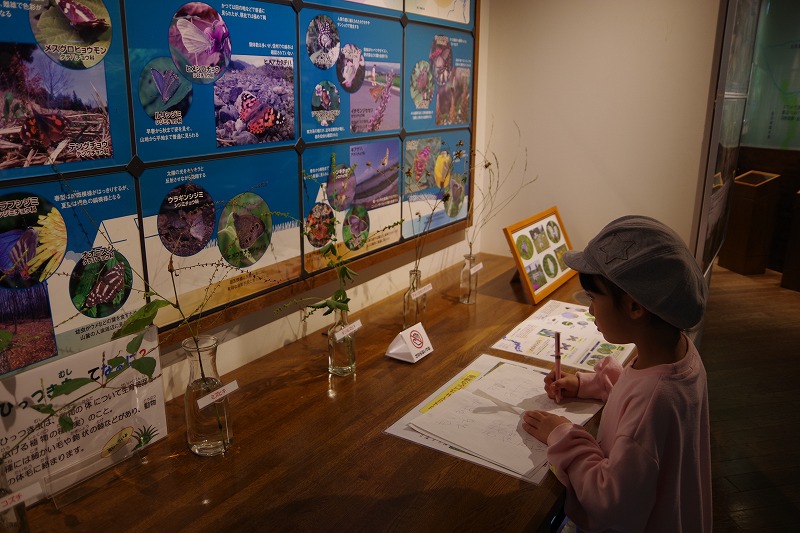

ノートに一生懸命メモを取っているのは、お馴染みの〝ちーたん〟です。何を書いているのかと言うと、展示生物の名前を書き写しているのです。

生物の名前はカタカナ表記。それをちゃんと平仮名に変換してるのです。ひっつき虫(植物の種)の名前も、端から順番に書き写しました。

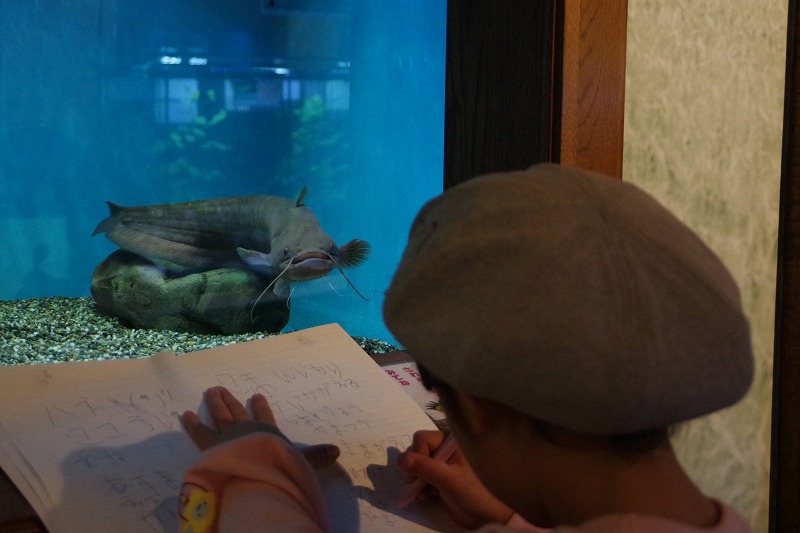

ナマズさんはご飯を貰えると思って、水中で頭をフリフリ。名前を書いているだけとは知らず「ごはん、ちょうだい」のポーズを繰り返します。

理科教室の生き物の名前をたくさん書いた後は、「火の用心!消防車両ミニカー展示」を見学。「新しいのが入っているよ」と教えてくれました。

今日はお外の散歩は出来ませんでしたが、ガイドセンター前のサンパチェンス前で記念撮影。準備が進むイルミネーションも待ち遠しい、ちーたんなのでした。